“शिक्षण के सूत्र”

भूमिका- जिन महापुरुषों को आज हम बड़े सम्मान से याद करते हैं, उनकी जीवनी में यदि झांका जाय तो निश्चित रूप से उन सभी की जीवनियां

ऐसे जीवन मूल्यों से भरी पड़ी होगी जो उन्हें अमर बना गई। यह बात दूसरी है कि किन महापुरुषों ने अपना जीवन-ध्येय, किन मूल्यों के अनुसरण को बनाया? किसी ने सत्य और अहिंसा के अनुसरण को अपनाया, किसी ने समाज सेवा को तो किसी ने सामाजिक कुरीतियों को दूर करने को।

इसी को हम दूसरे शब्दों में इस प्रकार भी कह सकते हैं कि हर अच्छे व्यक्ति के अपने जीवन के कुछ सिद्धांत होते हैं। ये सिद्धांत ही उसके जीवन के आदर्श(आइडियल्स) होते हैं। इन आदर्शों पर चलने हेतु उन्हें अपने दैनिक या दीर्घकालीन जीवन को चलाने हेतु कुछ नियमों को भी अपनाना पड़ता है।

इस भूमिका के संदर्भ में हमारा मूल उद्देश्य यह है कि जिस प्रकार हर कार्य में दक्षता प्राप्त करने की दृष्टि से कुछ सिद्धांतों और नियमों को अपनाना आवश्यक है,ठीक उसी प्रकार चूंकी शिक्षण भी एक पवित्र कार्य है, उसमें दक्षता प्राप्त करने की दृष्टि से भी कुछ सिद्धांतों, शाश्वत नियमों को अपनाने की आवश्यकता है।

अंतर केवल इतना है कि व्यक्ति के संबंध में हम जिन्हें आदर्श कहते हैं। वस्तु (ऑब्जेक्ट)अथवा कार्य या क्रिया के संबंध में उन्हीं को सिद्धांत (प्रिंसिपल्स )तथा स्थायी नियमों को सूत्र (मैक्सिमस) कहते हैं। अतः हमारी आज की चर्चा इसी परिप्रेक्ष्य में होने वाली है-

शुद्ध विज्ञानों तथा सामाजिक विज्ञानों के विभिन्न विषयों में जिन सूत्रों का ध्यान रखा जाता है उनमें क्या अंतर है?

इस दृष्टि से समझने की बात यह है कि शुद्ध विज्ञानों के सूत्रों में जो शाश्वतता होती है वह सामाजिक विज्ञानों के सूत्रों में नहीं; क्योंकि समाज परिवर्तनशील है। फिर भी, इनमें अर्थात् सामाजिक विज्ञानों एवं विभिन्न कार्यों को करने हेतु निर्धारित सूत्रों में भी काफी कुछ शाश्वतता होती है, क्योंकि वे भी कल्पना पर कम तथा अनुभवों पर आधारित अधिक होते हैं।

विज्ञान के सूत्रों में पूर्णता (एक्जेक्टनेस) इसलिए भी अधिक होती है की एक तो वे प्रयोगों पर आधारित होते हैं;

दूसरे इनका संबंध प्राणी एवं पदार्थों की उस शाश्वत प्रकृति तथा गुणों पर आधारित होता है

जिनमें परिवर्तन की संभावना नहीं के बराबर अथवा बिल्कुल नहीं है।

उदाहरण के लिए हाइड्रोजन के दो भाग (H2) तथा ऑक्सीजन का एक भाग(O) मिलकर पानी ही बनाएंगे ।इसलिए पानी का सूत्र सदैव (H2O)रहेगा यह पूर्णता किसी ‘क्रिया’ को करने हेतु निर्धारित सूत्रों में नहीं हो सकती।

आइये हम यहां थोड़ा शिक्षण के सिद्धांत एवं सूत्रों में अंतर को समझ लेते हैं:–

शिक्षण के सिद्धांतों एवं सूत्रों में अंतर को समझने की दृष्टि से शिक्षक की उस स्थिति पर विचार कीजिए जिसमें दो विभिन्न प्रकृति के एक ओर संजीव विद्यार्थियों का ध्यान रखना होता है तो दूसरी ओर जड़ (लाइफ़लेस ),पाठ्यक्रम (करिकुलम ),विषयवस्तु (कंटेंट), सहायक साधन (इलस्ट्रेटिव आईडियाज) आदि का।

सजीवों की प्रकृति परिवर्तनशील है तो जड़ पदार्थों की नहीं। इस दृष्टि से जिन बातों को निर्धारित करने हेतु विद्यार्थियों की क्षमता तथा योग्यता का ध्यान रखना होता है, वे सिद्धांतों के अंतर्गत आती हैं तो जिन बातों को समझना होता है, उनकी दृष्टि से जिन नियमों का निर्धारण किया जाता है उन्हें सूत्र (मैक्सिमस) कहते हैं।

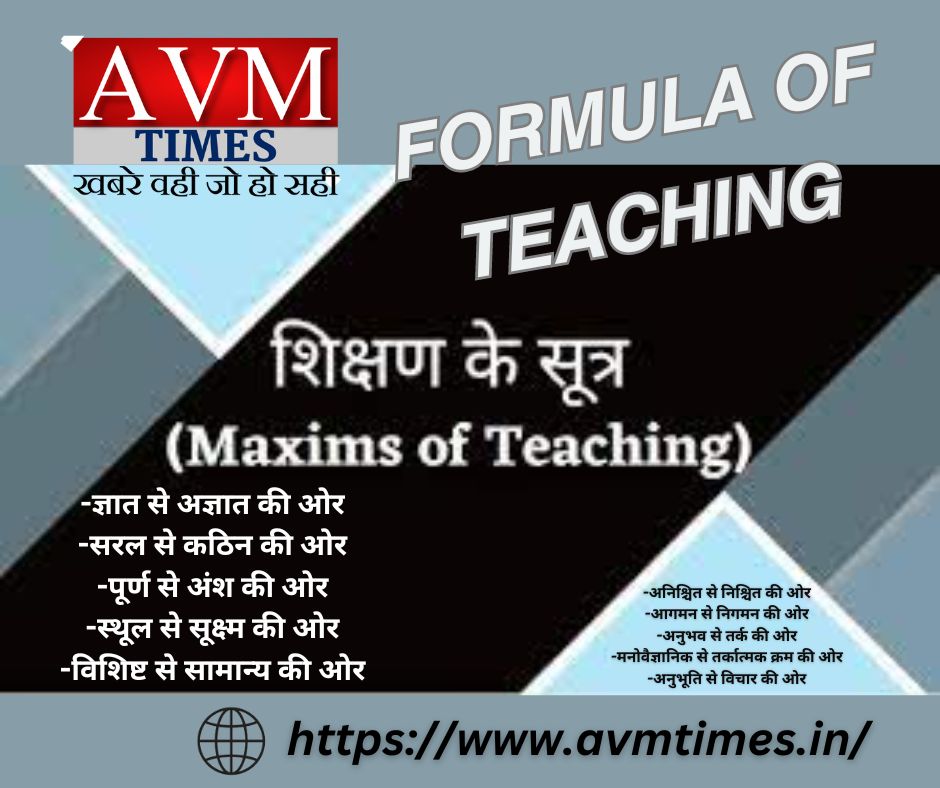

शिक्षण को प्रभावी बनाने की दृष्टि से जिन सूत्रों को ध्यान में रखा जाना चाहिए वे निम्नलिखित प्रकार के हैं:-

-ज्ञात से अज्ञात की ओर

-सरल से कठिन की ओर

-पूर्ण से अंश की ओर

-स्थूल से सूक्ष्म की ओर

-विशिष्ट से सामान्य की ओर

-अनिश्चित से निश्चित की ओर

-आगमन से निगमन की ओर

-अनुभव से तर्क की ओर

-मनोवैज्ञानिक से तर्कात्मक क्रम की ओर

-अनुभूति से विचार की ओर

संक्षेप में

हम कह सकते हैं कि शिक्षण सूत्र पथ प्रदर्शन करते हैं जिसमें सिद्धांत से व्यवहार में सहायता के लिए अपेक्षा की जाती है। सूत्र अध्यापक को सुचारू रूप से शिक्षण में मदद करते हैं। विशेष रूप से प्रारंभिक कक्षाओं में पठन-पाठन की क्रिया आसान हो जाती है, क्योंकि यह सभी सूत्र छात्र को ध्यान में रखकर बनाए गए हैं।